Article extrait du Plein droit n° 43, septembre 1999

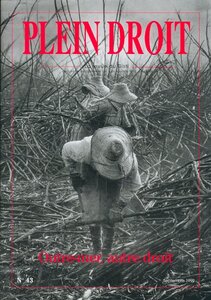

« Outre-mer, autre droit »

Épuration violente à Saint-Martin

Alain Manville

Avocat à Paris, Fort-de-France et Cayenne

L’île de Saint-Martin, territoire de moins de 53 km2, comprenait, côté français, au début des années 1980, une population de 12 000 à 13 000 habitants pour l’essentiel d’origine saint-martinoise.

En 1995, cette population était de près de 30 000 habitants, composée en majorité d’étrangers, parmi lesquels la communauté haïtienne était la plus importante, représentant à elle seule plus du tiers de la population. En un peu plus de dix ans, la population avait plus que doublé, laissant la société saint-martinoise minoritaire chez elle, coincée entre le flux migratoire venu de la Caraïbe et celui venu de la métropole.

Cette situation particulière amenait les autorités publiques à envisager un retour massif des étrangers d’origine caribéenne vers leur pays d’origine alors que, dans le même temps, l’immigration européenne se faisait de plus en plus forte, menaçant les équilibres précaires de l’île et aboutissant aujourd’hui à une situation explosive, dont la discussion actuelle sur le statut ne saurait écarter le caractère aigu.

Le cyclone Luis allait être l’occasion de mettre en place cette expulsion collective que ni l’État, ni les autorités locales n’avaient pu jusqu’ici « librement » organiser.

Le 9 septembre 1995, les autorités publiques ayant constaté que nombre de maisons endommagées ou détruites par la tempête du 5 septembre avaient été reconstruites ou réparées dans les zones à forte concentration étrangère, le maire de Saint-Martin prenait un arrêté faisant interdiction dans sept zones du POS de la commune de « tous travaux de construction ou de reconstruction de l’habitat précaire ».

De concert avec le ministre des DOM présent sur les lieux, le préfet et le sous-préfet décidaient d’organiser un retour massif des populations étrangères résidant sur l’île. Cette opération d’un type un peu particulier et contraire à la Convention européenne des droits de l’homme était présentée officiellement comme une opération d’« aide au retour volontaire » des étrangers. Elle allait être appuyée par une immense opération de destruction systématique de l’ensemble des habitations appartenant ou occupées par les ressortissants étrangers et, plus spécifiquement, par les ressortissants haïtiens, qu’ils soient en situation irrégulière ou régulière.

Sous couvert de l’apparente légalité de l’arrêté du 9 septembre 1995, quelque quatre cents à quatre cent cinquante maisons, pour la plupart habitations de type traditionnel telles qu’on en trouve dans toute la Caraïbe, et nullement les taudis décrits par les pouvoirs publics, étaient éradiquées dans des conditions scandaleuses et inadmissibles pour un État de droit comme prétend l’être la France.

Les premières mesures opérationnelles de cette politique criminelle conduite sous le couvert de mesures d’urbanisme et de salubrité publique ont consisté à faire survoler, le 10 septembre 1995, les différents quartiers habités par la communauté haïtienne (correspondant aux sept zones du POS visées par l’arrêté) par un hélicoptère annonçant à la population l’interdiction absolue de réparer les maisons endommagées par le cyclone, et lui faisant injonction de regagner les tentes édifiées par l’armée sur des sites réservés. Ces annonces se faisaient en français et en créole à l’adresse essentiellement de la population haïtienne de l’île.

Un journaliste pouvait noter dans un article intitulé « Immigration : le chant du départ » : « Le maire Albert Fleming conscient de la chance inestimable que les éléments procuraient à sa commune en matière de nettoyage était le premier à réclamer haut et fort le secours de l’État dans la lutte contre la réinstallation des étrangers en situation irrégulière à Saint-Martin. Le ministre de l’outre-mer en personne déclarait que tout serait fait en ce sens et que, dans la lignée des grandes idées qui caractérisent les diverses actions humanitaires prodiguées par la France, des mesures spécifiques d’expulsion dans la dignité et le respect des droits de l’homme seraient planifiées ».

La « liste noire » du préfet

En réalité, ce qui a été planifié, en violation de tous les principes de respect de la personne humaine, c’est la destruction abrupte et sauvage de centaines de maisons, la mise à la rue de centaines de familles abandonnées à leur sort, l’expulsion en masse vers Haïti de plus de cinq à six mille personnes – hommes, femmes et enfants – qui, pour la plupart, vivaient à Saint-Martin depuis de nombreuses années et n’étaient pas toutes dépourvues de titre de séjour.

Le 18 septembre 1995, le maire annonçait sur Radio Caraïbe International que les mesures de destruction entraient en application le 20 septembre 1995. Le sous-préfet de Saint-Martin prenait l’initiative, en se référant à l’arrêté du 9 septembre 1995 et sur la base d’une « liste noire », de mettre en demeure les propriétaires des terrains sur lesquels étaient construites les habitations des ressortissants haïtiens « de détruire ce qui a pu être reconstruit depuis le passage du cyclone Luis », précisant même que « faute pour vous d’exécuter ces opérations je commanderai leur exécution d’office à vos frais ».

Le 22 septembre 1995, vers 9 heures du matin, après que la population du quartier Concordia alors reconstruit à 70 % et relevant d’une zone constructible du POS nullement visée par l’arrêté municipal soit partie au travail, les gendarmes encerclaient le village et en expulsaient les occupants restants.

Les bulldozers intervenaient alors détruisant ainsi sous la garde des gendarmes près de cent cinquante maisons, habitat en bois ou en dur, faisant ainsi disparaître en l’espace de quelques heures une cité abritant plus de mille deux cents personnes.

Ces premières destructions exécutées illégalement sans même que leurs victimes aient eu le temps de récupérer leurs meubles et effets personnels devaient se poursuivre sur une grande échelle jusqu’à la fin de décembre 1995 où le dépôt de plaintes pénales pour crime conduisaient les responsables à arrêter leurs opérations illégales.

La Semsamar, société d’économie mixte de la ville de Saint-Martin sous contrat avec l’État, engageait une équipe de démolisseurs qui, pendant plus de trois mois, allaient procéder à la destruction systématique de la quasi-totalité de l’habitat de la population étrangère d’origine haïtienne soit par incendie soit par démolition.

Des quartiers entiers – St James, Agrément, Colombiers, Concordia, Sandy ground, Quartier d’Orléans – se sont vu ainsi éradiqués par la destruction systématique des maisons dites pour l’occasion « précaires », qu’elles fussent sinistrées ou pas. Sous le couvert d’opérations de police d’urbanisme prétendument légales, les autorités publiques, État, collectivités locales, Semsamar et l’ensemble des administrations, ont participé de près ou de loin à ces opérations criminelles.

L’exil forcé des familles haïtiennes

Ainsi, derrière cette « aide au retour volontaire » s’est cachée une politique répressive utilisant les moyens extrêmes de destruction radicale des conditions d’existence de centaines de familles contraintes à un exil forcé vers leur pays d’origine.

Les espoirs d’un départ volontaire de la population immigrée sur lequel se fondait la politique de l’aide au retour ayant été déçus, les autorités publiques ont eu recours à la pire des violences contre des centaines d’étrangers qui pourtant vivaient sur l’île depuis de nombreuses années et étaient parfaitement intégrés à la société saint-martinoise.

Cette violence s’exprime clairement à travers un document en date du 13 octobre 1995 diffusé par les autorités publiques via la gendarmerie aux habitants des maisons condamnées. Il énonce :

« Aux personnes demeurant dans les habitations précaires situées sur le Morne Saint-James,

Conformément à l’arrêt du maire n° 95/33 du 9 septembre 1995 et confirmé par le sous-préfet de Saint-Martin vous êtes mis en demeure d’évacuer vos logements dans la journée le 12 octobre 1995 avant destruction par les agents communaux. Vos propriétaires ont été avertis des expulsions locatives. Vous avez vous-même été avertis par deux fois (par hélicoptère et gendarmes à pied avec police). Ceci est le dernier avertissement ».

Pour la plupart, les victimes étaient propriétaires en titre de leur maison et louaient régulièrement le terrain sur lequel elles avaient construit.

Devant la dénonciation, par les différentes organisations humanitaires présentes sur place des exactions de l’administration, un ensemble de procédures a été mis en place afin de faire cesser le trouble à l’ordre public que constituaient ces destructions sauvages de maisons et de préserver les droits des victimes.

Dès le 4 novembre 1995, le tribunal administratif de Basse-Terre, juridiction compétente pour Saint-Martin, était saisi d’un ensemble de recours : recours en constat d’urgence, recours en suspension provisoire, demande de sursis à exécution et recours en annulation de l’arrêté du maire servant prétendument de base légale aux opérations de démolition.

Parallèlement, un référé préfectoral était introduit auprès du préfet de Guadeloupe afin que celui-ci relève le maire de Saint-Martin de ses pouvoirs de police détournés au profit d’actions criminelles, et suspende l’arrêté du 9 septembre. Cette saisine de l’autorité de l’État restera sans effet et les destructions se poursuivront.

Voie de fait

Une des victimes d’origine haïtienne mais naturalisée et de nationalité française eut le courage de porter plainte pour la destruction de sa maison en dur de deux étages qui n’avait subi aucun dommage et présentait tout le confort d’une maison moderne. Cette plainte pour crime d’incendie volontaire en bande organisée ainsi qu’une procédure devant le juge des référés de Basse-Terre où la commune et le préfet étaient directement mis en cause et accusés de voie de fait allaient mettre fin aux destructions.

Le 4 mars 1996, le tribunal saisi déclarait que la commune tout comme l’État avaient engagé leur responsabilité et que les faits dénoncés étaient constitutifs de voie de fait susceptible de se rattacher à un quelconque pouvoir de l’administration.

Cette première décision de justice allait faire l’objet d’une contestation du préfet de Guadeloupe qui saisissait le tribunal des conflits afin de voir annuler la décision rendue par le juge au motif que les actions de destructions dénoncées n’étaient pas illégales ou à tout le moins avaient été exécutées dans le cadre légal d’opérations pouvant être conduites par l’administration.

Contre toute attente, le tribunal des conflits, en contradiction avait sa propre jurisprudence, décidait dans un arrêt d’opportunité :

« Considérant que l’arrêté du 9 septembre 1995 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin prenant en considération l’état de péril dans lequel se trouvaient, à la suite du passage d’un cyclone, des habitations précaires qui avaient été implantées dans des zones que le plan d’occupation des sols rendait inconstructibles n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration » et annulait la décision du premier juge civil ayant reconnu la voie de fait.

Cet arrêt s’inscrivait en faux avec les conclusions qu’avait cru devoir prendre le commissaire du gouvernement qui écrivait pour sa part :

« Si vous estimez, comme nous en sommes persuadés, que Mlle Robert et M.Vanius étaient effectivement sous le coup d’une expulsion suivie de la démolition de leur lieu d’habitation et que les agissements du maire ont franchi le seuil de la légalité, il faut alors en tirer toutes les conséquences et annuler l’arrêté de conflit.

Confirmer cet arrêté reviendrait en effet à faire droit au dessaisissement de l’autorité judiciaire souhaité par l’administration et signifierait que la voie de fait n’est caractérisée que lorsque l’irréparable a été commis ce qui priverait de tout intérêt pratique l’intervention du juge des référés déjà paralysée par l’élévation du conflit. Ce serait en définitive livrer le justiciable à l’arbitraire administratif en lui retirant le moyen efficace et rapide de défense que constitue le recours à ce juge.

Il s’agirait aussi d’un recul par rapport à votre précédente décision du 18 décembre 1946, recul d’autant moins compréhensible que le litige concerne cette fois le domicile de particuliers.

Si votre décision va dans le sens qui nous parait souhaitable, elle aura, n’en doutez pas, une valeur didactique à Saint-Martin et contribuera au renforcement de l’État de droit dans cette petite île éloignée du territoire national ».

Le tribunal des conflits, plus préoccupé de préserver l’État de sa responsabilité que de garantir l’État de droit, rendait ainsi cette décision, commandée moins par le souci du droit que par l’opportunité politique.

Devant cette prise de position de la juridiction suprême contraire aux principes édictés par la Convention européenne, la Commission européenne des droits de l’homme se voyait saisie d’un recours mais refusait de le recevoir au motif que les décisions du tribunal des conflits se limiteraient à désigner l’ordre de juridiction compétent entre juridiction civile et juridiction administrative et ne porteraient pas sur le fond. En l’espèce, la décision du tribunal des conflits, comme l’avait fort justement relevé le commissaire du gouvernement, constituait une décision de fond susceptible d’être soumise à la censure de la Cour européenne des droits de l’homme.

En effet, la Commission avait été saisie d’une demande d’enquête sur les événements qui s’étaient déroulés durant plus de quatre mois sur cette partie excentrée du territoire européen, que les instances nationales et internationales responsables des droits de l’homme semblaient pourtant vouloir ignorer.

La décision du tribunal des conflits rendue en septembre 1996, devait cependant connaître son premier démenti dans un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, ordonnant le sursis à exécution de l’arrêté du 9 septembre 1995, puis un second un peu plus tard dans un jugement du 15 juillet 1997, en prononçant l’annulation pour des motifs pour le moins édifiants.

Le tribunal administratif de Basse-Terre, en effet, saisi depuis le 4 novembre 1995, décidait :

« Qu’il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que les mesures prises en exécution de l’arrêté attaqué ont revêtu un caractère discriminatoire à l’égard des habitations des ressortissants étrangers sans prise en considération de l’État réel des constructions et qu’inversement les maisons de ressortissants nationaux susceptibles de répondre aux mêmes caractéristiques de précarité sont demeurées en dehors de ces mesures ; qu’il ressort de l’ensemble de ces circonstances que l’arrêté litigieux qui concourt en réalité à une opération de police administrative visant au retour volontaire des ressortissants étrangers dans leur pays d’origine est entachée de détournement de pouvoir ; que par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête M. Vanius et le Gisti sont fondés à en poursuivre l’annulation ».

Cette décision devait faire aussitôt l’objet d’un appel actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

En raison de l’annulation, par le tribunal des conflits, de la décision des premiers juges qui constataient l’illégalité et la voie de fait des destructions de maisons conduites par les autorités publiques d’une part, le refus de la Commission européenne des droits de l’homme de recevoir le dossier de Saint-Martin d’autre part, une nouvelle saisine du juge civil était effectuée afin que soit établi le caractère de voie de fait des exactions de l’administration par ailleurs poursuivies dans le cadre de plaintes pénales.

La responsabilité des autorités publiques

Un référé était mis en place au nom de M. Marcelin victime « exemplaire », si l’on peut dire, des errements des autorités publiques de Saint-Martin. Citoyen français par naturalisation, M. Marcelin était toujours considéré par les autorités locales, comme c’est souvent le cas, comme un Haïtien ne méritant pas plus que ses compatriotes la protection de la loi. Malgré ses protestations véhémentes et le rappel, en désespoir de cause, que lui n’était pas un étranger mais un Français, malgré la saisine personnelle du maire, M. Marcelin devait voir sa maison brûler avec l’ensemble de tous ses biens, les pompiers en présence des gendarmes refusant même d’intervenir au motif qu’il s’agissait « de maisons de Haïtiens ».

La saisine du tribunal conduisait à une décision constatant la voie de fait et la responsabilité partagée de la commune et de l’État qui avaient participé activement à toutes les destructions.

Le préfet saisissait à nouveau le tribunal des conflits contestant derechef l’illégalité des opérations administratives et l’existence d’une voie de fait. Par un errement procédural, il saisissait, dans le même temps, la Cour d’appel pour voir l’ordonnance du juge des référés réformée.

Le scandale d’une épuration sauvage

Le tribunal des conflits ressaisi rendait une décision plus conforme à sa jurisprudence, reconnaissant le caractère de voie de fait de la démolition de l’immeuble de M. Marcelin, et la cour d’appel confirmait pour sa part l’existence de la voie de fait en renvoyant au juge pour fixer le montant de l’indemnisation de M. Marcelin et de sa famille abruptement privés de leur demeure et jetés à la rue sans autre forme de procès, sans que jamais aucune aide ne leur ait été proposée.

Aujourd’hui, cette procédure est sur le point d’être plaidée. Les victimes qui ont engagé des procédures en vue de leur indemnisation sont au nombre d’une trentaine et attendent la confirmation, par la cour administrative de Bordeaux, du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui en a fixé le principe en déclarant l’arrêté du 9 septembre 1995 radicalement illégal, arrêté qui a servi de couverture légale à tous les actes et mesures qui ont été pris par les autorités publiques entre le mois de septembre et le mois de décembre 1995 à Saint-Martin.

Les procédures pénales en cours semblent ne pas avancer, malgré la volonté du juge d’instruction confronté à une charge de travail monumentale, difficilement supportable par un seul magistrat, et à la résistance des administrations responsables à l’établissement de la vérité. Seules quelques mises en examen des exécutants de base ont été faites sans que les responsables – concepteurs, organisateurs, décideurs – de cette opération criminelle qui a mis pendant près de quatre mois la société saint-martinoise hors-la-loi aient pu jusqu’à ce jour être mis en cause par la justice.

Aujourd’hui, des centaines de familles n’ont pu encore faire valoir leur droit, hommes, femmes et enfants qui ont souffert la violence froide et inhumaine de mesures administratives indignes d’un pays comme la France et qui, prochainement, demanderont réparation de toutes les peines et injures qu’ils ont subies.

Il reste que le scandale des événements de Saint-Martin n’a toujours pas reçu l’écoute qui lui est due, que l’opinion publique reste sourde à l’énormité de ce qui s’est passé, que les instances nationales et européennes qui ont été saisies du « cas » refusent toujours de réagir, que la loi du silence et de l’ignorance volontaire continue d’être le sort des victimes.

Aussi, tant que ce scandale n’aura pas été dénoncé à la hauteur de ce qu’il a été, une opération sauvage et violente d’épuration conduite dans le silence de tous à l’encontre d’une population de plus de quinze mille personnes, ses victimes ne pourront recouvrer la part de dignité et d’humanité qui leur a été violemment confisquée et dont ils réclament depuis près de quatre années la restitution symbolique par une reconnaissance officielle du crime et une condamnation morale de ce dernier.

Et cela est de notre responsabilité.

![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)

Partager cette page ?