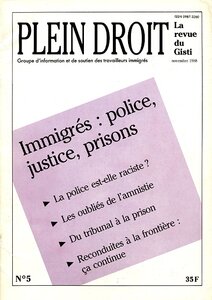

Article extrait du Plein droit n° 5, novembre 1988

« Immigrés : police, justice, prison »

Marche et rêve

Jane Sautière

Tous les matins un petit aréopage accueille les « arrivants ». Médecin, psychiatre, directeur, travailleur social. Le temps est rare pour s’identifier réciproquement. Leurs visages sont marqués par la fatigue du dépôt et aussi, sans doute, par le petit séisme que constitue le délit, l’arrestation. Parfois, il n’y a personne à prévenir, ni ami, ni famille, ni hôtelier. Tirés d’un néant pour un autre vide, ils sont étrangers bien souvent, et bien souvent leur patronyme est précédé de « X - se disant ».

Identité pas vérifiable, papiers perdus volontairement ou non. « Au bout du bout du banc », il y a cette personne avec laquelle on peut parler des mois sans savoir si on l’appelle de son nom et d’où elle vient.

La population pénale ici est distribuée par origine ethnique. Bloc C : le Maghreb, bloc B : l’Afrique Noire, bloc D : un melting pot du Moyen-Orient et du quart-monde européen. Bloc A : la population « intégrée » à la France.

La misère se mesure à l’éloignement d’avec la famille, les amis. Éloignement géographique ou démarche personnelle ou les deux. À l’espoir qu’ils ont ou non d’être « assistés » on mesure les liens que les étrangers ont pu tisser avec ce pays dans lequel ils veulent rester. Mais lorsqu’on vient du tiers-monde, qu’on est entré « sans papiers », qu’on a vécu marginalement, quel espoir a-t-on de recevoir le mandat qui permettra d’acheter le savon, le sucre, les cigarettes, les timbres ? Il faut alors espérer une cellule où les autres seront moins démunis. Mais parfois, sur les quatre personnes qui partagent neuf mètres carrés, il n’y a rien. Dans certaines cellules, c’est le médecin qui accepte de prescrire le savon dermatologique qui permettra de se laver, c’est le médecin qui fournit le sommeil le plus long. Dans d’autres, tous les sacrifices sont concentrés sur la location d’une télévision, hypnotique carcéral.

Dans ce bocal opaque, lumière rare, couleurs inexistantes, odeurs de misère et de tristesse, quatre regards d’absence boivent des publicités frénétiques et bariolées, distribuées par de gentils blondinets fluos. On ne serait pas loin de la scène du poulailler dans Pain et Chocolat, si les regards ne portaient pas l’immense désillusion et la fatigue d’un bout de course.

La prison, c’est aussi le lieu où viennent et reviennent certains pour faire le deuil des illusions (illusion d’obtenir des papiers, illusion d’un séjour paisible, illusion d’un avenir possible ici).

Il y a dans certains itinéraires la trace profonde d’un nomadisme mental, on pourrait dire structurel. Quand on demande à un étranger, particulièrement démuni ou perdu, comment se passe la vie dehors, ou ce qui lui est arrivé, souvent on entend : « je marche ». De fait, ils marchent... comme le personnage incarné par Michel Galabru dans Le juge et l’assassin. Marche chaotique où le corps s’imprime, cicatrices, accidents, violences. Hôpital psychiatrique, Barbès, prison : ça tient dans un mouchoir, et pourtant la déambulation n’en finit pas.

Quel est le sens d’une frontière, d’un papier, d’une référence culturelle, même, pour ceux qui marchent ? Parfois je me dis qu’ils sont la dénégation même de nos cultures d’« assis ». Parfois je me dis : non, leur histoire n’est pas celle d’un peuple, ils ne sont pas des Touaregs mourant de la sédentarisation.

Il est difficile de savoir ce qui s’est passé avant l’installation dans la clandestinité et le nomadisme :

- parfois un drame qui rend la fuite inévitable ;

- parfois, c’est la rareté des solutions et la nécessité de trouver une moins mauvaise vie ailleurs ;

- parfois, c’est le rejet d’une société jugée archaïque ;

- parfois, c’est plus diffus : la vie ne peut pas durer ainsi, elle n’a pas de perspective. On s’en va, comme s’il fallait imposer un réveil à une vie endormie.

Pour le marcheur, il y a toujours l’espoir de se glisser entre les mailles d’un filet très serré et de récupérer les « papiers », viatique magique pour une autre vie... Puis, d’échec en échec, il leur faudra se résoudre à se dissoudre dans la masse, à attendre.

En prison ils redeviennent identifiés ; carte bleue d’identité carcérale, numéro d’écrou : on ne risque plus rien d’un contrôle d’identité à l’intérieur. Mais « l’intérieur », c’est l’œil du cyclone. Bateau singulièrement invaginé avec ses coursives, ses filets, où la mer serait toute intérieure, ce lieu est aussi celui d’un face à face avec un voyage immobile dont le marcheur désespère.

Beaucoup de ces détenus en portent les traces : sur le ventre de celui-ci, Fleury, Fresnes, la Santé, sont marqués de grandes cicatrices violettes. L’autre serre les dents sur une grève de la faim interminable.

La prison signe l’échec du rêve du séjour, elle réactive également ce rêve : comme si celui-ci ne devait jamais mourir sous peine de mettre le marcheur en grand péril. Ainsi, les protestations d’innocence sont nombreuses, elles servent à maintenir la démarche initiale intacte.

Marcheur épris de lignes d’horizon inaccessibles, fantasmagories de la terre promise, auxquelles seuls répondent le silence, le mépris, l’automaticité de la machine judiciaire. Clients des chambres correctionnelles à éclusage rapide, l’appareil judiciaire les mouline, la prison les digère.

Il y a évidente inadaptation de nos modes de « traitement » de la délinquance. Médecins, travailleurs sociaux, personnel pénitentiaire sont souvent « out » devant les marcheurs. Sans doute devrions-nous apprendre à situer nos gestes professionnels bien plus dans le champ symbolique que réel, sous peine de nous perdre avec eux ou ... de les éloigner.

« Si des marins sur l’eau voient s’avancer des ports, mes dormeurs vont fuyant vers une autre Amérique »

(Jean Genet, Le condamné à mort)

![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)

Partager cette page ?