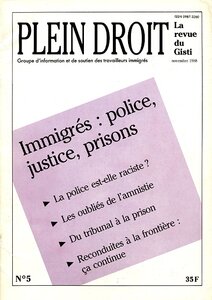

Article extrait du Plein droit n° 5, novembre 1988

« Immigrés : police, justice, prison »

Le juge ou le préfet ?

Le gouvernement ne semble pas pressé — c’est le moins que l’on puisse dire — de remettre sur le chantier l’ordonnance de 1945. Il est vrai que le président de la République lui-même, dans son entretien télévisé avec Jacques Chirac, le 28 avril 1988, avait manifesté une extrême prudence à ce propos et exclu l’idée d’une nouvelle réforme d’ensemble : « Nous vivons dans une période trop difficile et trop dangereuse, avait-il affirmé, pour remettre sur le chantier constamment des lois qui ont été adoptées. » Il avait toutefois paru admettre la nécessité de modifier la loi sur un point au moins, en déclarant : « Je pense certainement qu’il faudra restituer au pouvoir judiciaire la compétence qui est la sienne chaque fois qu’il s’agit du droit des personnes ».

Si, dans l’immédiat, les choses semblent donc être au point mort du côté des pouvoirs publics, les associations préoccupées du respect des droits de l’homme — dont les droits des immigrés sont inséparables — entendent bien tout faire pour que la question ne soit pas enterrée et que l’on ait quelques chances de voir un projet soumis au Parlement dans les prochains mois.

Mais quel projet ? Car le mot d’ordre « abrogation de la loi Pasqua » est un peu court. Cette loi, certes, est détestable — on l’a assez dit et montré —, notamment parce qu’elle accroît dans tous les domaines l’arbitraire policier ; mais son abrogation pure et simple, à supposer qu’elle soit politiquement envisageable, ce qui paraît douteux, signifierait, en matière de reconduite à la frontière, le retour au système mis en place en 1981. Or ce système, quoique inspiré au départ par d’excellentes intentions, et en apparence bien plus protecteur que le système actuel, puisque supposant l’intervention d’un juge de l’ordre judiciaire, non seulement n’a pas répondu aux espoirs que l’on avait fondés sur lui, mais a produit des effets pervers tels que l’opportunité d’y revenir est loin d’être évidente.

Les effets pervers du « tout judiciaire »

Si, pendant les premiers mois, les magistrats ont pleinement rempli leur rôle de juges et tenu compte, pour statuer, de la situation des personnes qui leur étaient déférées, très vite les condamnations à la reconduite à la frontière sont devenues quasiment automatiques, les magistrats ne faisant d’ailleurs ainsi que se conformer aux circulaires de la chancellerie rappelant le rôle essentiel conféré à l’autorité judiciaire dans le contrôle des flux migratoires. La possibilité, à partir de juin 1983, d’utiliser la procédure de comparution immédiate, et la faculté donnée au juge de prononcer la peine de reconduite à la frontière comme peine de substitution immédiatement exécutoire, nonobstant appel, ont achevé de transformer une procédure initialement respectueuse des droits de la défense en un système de justice à la chaîne n’offrant plus de réelle protection à l’étranger. L’institution judiciaire, ainsi transformée en auxiliaire de la police, n’en est pas sortie grandie [1].

Ce premier grief ne suffirait pas à lui seul à invalider le système mis en place en 1981 et modifié en 1983 : pour insuffisantes qu’elles fussent, les garanties données aux intéressés étaient à l’évidence plus importantes qu’aujourd’hui, où elles sont réduites à néant. Mais ce système présentait un second inconvénient, plus pernicieux, et sans doute plus grave encore : l’inconvénient de transformer les étrangers poursuivis pour entrée ou séjour irréguliers en clientèle habituelle des tribunaux correctionnels et des prisons, de les faire asseoir sur les mêmes bancs et de les enfermer dans les mêmes cellules que les délinquants de droit commun. Car même s’ils statuent de la façon la plus équitable qui soit et en respectant scrupuleusement les droits de la défense, les juges prononcent des peines, et les étrangers qu’ils condamnent à la prison ou à la reconduite à la frontière deviennent des délinquants : effet pervers de la juridictionnalisation, dont on n’a pris conscience qu’après coup.

On remarquera d’ailleurs que la législation actuellement en vigueur, qui cumule décidément tous les défauts, n’a pas mis fin à cet inconvénient, puisque le séjour irrégulier reste un délit pénalement sanctionné et que les tribunaux correctionnels demeurent compétents, en vertu de l’article 19 de l’ordonnance de 1945, pour prononcer des peines de prison assorties le cas échéant d’une interdiction du territoire, dans les cas où, pour une raison ou pour une autre, la procédure administrative de reconduite à la frontière n’a pas été utilisée.

Face à ce double constat du caractère intolérable de la situation issue de la loi Pasqua et des graves inconvénients que présentait le système antérieur, quelle solution peut-on préconiser qui soit sinon satisfaisante (aucune solution ne sera jamais vraiment satisfaisante à nos yeux, ne serait-ce que parce qu’aucun gouvernement n’acceptera de renoncer à l’exécution forcée et à la rétention administrative), tout au moins à même de limiter au maximum l’arbitraire et les risques de dérapage ?

À défaut de pouvoir donner une réponse univoque et définitive à cette question complexe, on peut énoncer les principes sur lesquels il n’est pas possible de transiger et qui doivent guider la recherche de solutions concrètes. Quel que soit le système adopté, il importe que la reconduite à la frontière soit effectivement contrôlée, et que la procédure qui l’entoure présente au minimum les caractéristiques suivantes :

- Audience publique et contradictoire

- Communication préalable du dossier

- Assistance obligatoire d’un avocat

- Contrôle aboutissant à une décision motivée en fait et en droit et s’imposant à l’autorité administrative

Ce qu’il faut, c’est que les droits de la défense puissent s’exercer pour tout étranger susceptible d’être reconduit à la frontière, et non pas seulement pour ceux d’entre eux qui sont pris en charge efficacement par un avocat ou des associations.

À partir de là plusieurs pistes peuvent être explorées.

1. La reconduite à la frontière redevient une sanction pénale prononcée par le juge judiciaire, mais celui-ci ne peut plus prononcer de peine d’emprisonnement ;

2. La reconduite à la frontière reste une mesure administrative prononcée par le préfet, comme elle l’est actuellement, mais on institue des garanties de procédure en amont de la décision et on redonne son effectivité au contrôle exercé en aval par le juge administratif.

3. La reconduite à la frontière reste une mesure administrative, mais son exécution se fait sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

La voie pénale

La reconduite à la frontière redeviendrait une sanction pénale et serait prononcée par le juge. Mais l’entrée et le séjour irréguliers ne seraient plus passibles de prison, ce qui éviterait l’un des inconvénients du système en vigueur entre 1981 et 1986 (et encore en vigueur sur ce point sous l’empire de la loi Pasqua qui, comme on l’a rappelé plus haut, cumule à cet égard tous les défauts).

Ce système présente un certain nombre d’avantages : il s’agit d’un mécanisme juridique classique, donc bien rôdé, permettant d’assurer à la fois le contrôle du parquet, la présence d’un avocat, et un examen contradictoire des problèmes de forme et de fond par le juge, au cours d’un débat public et contradictoire.

Mais on retrouve certains des inconvénients déjà évoqués plus haut :

- l’étranger en situation irrégulière, même s’il n’est plus passible de prison, mais seulement d’une peine d’amende ou de la reconduite à la frontière, apparaît néanmoins comme un délinquant que l’on amène sur les bancs d’un tribunal pour y être jugé ; la reconduite à la frontière étant une sanction pénale, elle sera inscrite au casier judiciaire ;

- l’expérience a montré que le juge correctionnel, lorsqu’on lui donne le pouvoir de prononcer des reconduites à la frontière ou des interdictions du territoire, n’utilise pas toujours cette faculté avec le discernement que l’on pourrait attendre de lui, et qu’il lui arrive de se montrer plus répressif encore que l’autorité administrative ;

- la volonté d’assurer l’effectivité de la reconduite à la frontière amène à peu près inévitablement — l’expérience là aussi l’a montré — à introduire dans la législation des dispositions exorbitantes du droit commun, telle que l’exécution provisoire qui contredit le principe du caractère suspensif de l’appel, ou la prolongation de la rétention.

La voie administrative

L’entrée et le séjour irréguliers restent des infractions pénales, mais redeviennent de simples contraventions (ce qui est d’ailleurs plus conforme à leur nature d’infractions non intentionnelles), punissables de simples peines d’amende. Le juge ne peut prononcer ni peine de prison, ni interdiction du territoire ; et la reconduite à la frontière en cas de séjour irrégulier reste une mesure administrative, de la compétence du préfet. On évite donc ainsi les effets pervers de la voie pénale.

Mais pour que ce système ne présente pas les mêmes inconvénients qu’à l’heure actuelle, il faut l’aménager en amont et en aval :

- En amont, il faut prévoir la garantie d’exercice des droits de la défense, qui fait cruellement défaut aujourd’hui. On peut d’ailleurs noter que la simple application de la réglementation en vigueur permettrait d’ores et déjà d’améliorer sensiblement le système actuel. En effet, une disposition encore trop souvent méconnue — l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers [2]— fait obligation à l’administration, avant de prendre une décision individuelle défavorable, de mettre l’intéressé à même de présenter des observations écrites, et de l’entendre s’il en fait la demande.

Mais cette procédure n’est pas suffisante. Pour conférer des garanties réelles, il faudrait mettre en place une procédure analogue à celle qui existe en matière d’expulsion : l’étranger sous le coup d’une mesure de reconduite à la frontière comparaîtrait obligatoirement devant une instance qui pourrait être la commission départementale d’expulsion ; cette commission aurait à donner un avis sur la mesure envisagée — un avis qui devrait lier le préfet.

Les avantages d’une telle procédure sont évidents : elle assure en effet l’assistance d’un avocat, avec bénéfice de l’aide judiciaire le cas échéant, la publicité des débats, la collégialité de la prise de décision ; elle permet de prendre en considération non seulement les éléments de droit strict, mais également les éléments de fait (situation personnelle de l’intéressé, aspects humanitaires, opportunité de la décision).

Son seul inconvénient est d’ordre pratique et réside dans la lourdeur de sa mise en œuvre. Dans certains départements, la procédure impliquerait que la commission siège quasiment tous les jours, ce qui supposerait que soient mis à la disposition des juridictions qui y délèguent leurs magistrats des moyens supplémentaires importants, y compris des moyens en personnel.

- En aval, il faudrait remédier au caractère purement fictif du recours pour excès de pouvoir contre la décision de reconduite à la frontière : fictif parce que les intéressés n’ont pas le temps de l’exercer — si tant est qu’ils en connaissent l’existence (les tribunaux administratifs ne semblent pas en tous cas être débordés, c’est le moins qu’on puisse dire, par les recours contre ce type de décisions) ; fictif également parce que le recours n’offre aucune protection efficace contre la reconduite elle-même, le recours n’étant pas suspensif et le sursis à exécution ne pouvant pas matériellement être prononcé avant l’exécution de la décision de reconduite [3].

Il faudrait donc, pour rendre sa crédibilité au contrôle exercé par la juridiction administrative, tout à la fois un caractère suspensif au recours en annulation assorti d’une demande de sursis à exécution, et accélérer l’examen des requêtes en créant par exemple une chambre de l’urgence dans chaque tribunal administratif.

Ce système a ses avantages : le juge administratif est le juge « naturel » des décisions administratives ; le contrôle qu’il exerce sur la légalité de ces décisions est souvent plus rigoureux et plus approfondi que celui qu’est amené à exercer le juge judiciaire saisi d’une exception d’illégalité.

Il a aussi des inconvénients. En premier lieu, le contrôle juridictionnel n’est pas automatique comme il l’est lorsque la reconduite est prononcée par juge lui-même ; il suppose un recours de l’intéressé, dont on sait bien qu’il sera en pratique rarement exercé. En second lieu, le tribunal administratif statuant sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière ne contrôle pas la régularité de la procédure d’interpellation, et les illégalités commises lors du contrôle d’identité ne seront donc pas sanctionnées ; pour le juge judiciaire, au contraire, l’irrégularité du contrôle d’identité initial vicie l’ensemble de la procédure. Enfin, on ne peut évidemment pas confier au juge administratif le contrôle de la rétention (ce serait contraire à l’article 66 de la Constitution qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle), de sorte que subsistera nécessairement une dualité de compétence source de complexité supplémentaire.

Mais le véritable problème que pose cette solution réside dans la difficulté probable qu’il y aurait à faire admettre le caractère suspensif du recours et l’institutionnalisation des procédures d’urgence devant la juridiction administrative pour les litiges concernant les étrangers, alors qu’on n’y est toujours pas parvenu pour les autres catégories de litiges.

La voie mixte

Prenant acte des insuffisances de la solution pénale comme de la solution administrative (qui en dépit de leurs inconvénients, restent toutefois l’une et l’autre plus satisfaisantes que la solution actuelle), on est tenté de rechercher une voie mixte, conciliant les avantages de l’une et de l’autre.

Dans ce système, la décision de reconduite à la frontière resterait une décision administrative prise par le préfet. Cette décision pourrait évidemment, comme toute décision administrative, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

Mais partant de l’idée que ce qui pose problème n’est pas tant la décision elle-même que son exécution forcée — et plus précisément encore l’absence de tout recours et de toute défense préalables à cette exécution forcée — on confierait à l’autorité judiciaire le soin de contrôler l’exécution de la décision.

La solution semble à première vue audacieuse au regard du principe sacro-saint de la séparation des autorités administrative et judiciaire. Mais elle l’est moins qu’il y paraît. Il ne s’agirait pas, en effet, de donner un pouvoir de contrôle de la régularité de la décision administrative au juge judiciaire, mais seulement de subordonner l’exécution forcée de la décision préfectorale à une décision juridictionnelle préalable du président du tribunal de grande instance — ce qui finalement est conforme au principe selon lequel l’exécution forcée des actes administratifs n’est pas la règle, mais l’exception (c’est la loi Bonnet, rappelons-le, qui a donné pour la première fois une base légale à l’exécution forcée des décisions d’éloignement du territoire). On peut noter, de surcroît, qu’il existe déjà dans notre droit une procédure similaire, puisque en vertu de l’article L. 351 du Code de la Santé publique, l’autorité judiciaire est appelée à contrôler au fond les décisions préfectorales de placement des aliénés.

En fait, le système reviendrait à étendre les pouvoirs du président du tribunal de grande instance, qui actuellement ne statue que sur la prolongation de la rétention au-delà de 24 heures (art. 35 bis de l’ordonnance de 1945). Il ne s’agirait pas d’un recours, mais d’une procédure obligatoire avant toute exécution forcée d’une décision de reconduite à la frontière.

La procédure s’engagerait comme aujourd’hui, mais le préfet, après avoir pris sa décision, devrait obligatoirement saisir l’autorité judiciaire, en la personne du président du tribunal de grande instance. Le juge statuerait à l’issue d’une audience publique et l’assistance d’un avocat serait obligatoire (contrairement à ce qui est le cas actuellement dans le cadre de l’article 35 bis). Le préfet serait partie aux débats. À la première audience, le président pourrait renvoyer l’affaire et accorder un délai de quatre jours si la défense le demande. À titre exceptionnel, il pourrait ordonner une prolongation du maintien en rétention pendant cette durée.

Avant de rendre une décision publique et motivée, le président vérifierait la régularité des conditions d’interpellation et de la procédure administrative, ainsi que la légalité interne de la décision préfectorale. Dans le cas où le président refuserait la reconduite à la frontière, l’étranger serait immédiatement remis en liberté s’il était retenu, et l’administration serait tenue de délivrer une autorisation de séjour dans des conditions à définir.

L’appel serait possible dans les 24 heures, la juridiction d’appel pouvant statuer très rapidement (comme actuellement, dans le cadre de l’article 35 bis).

Ce système permettrait de conserver les avantages pratiques de la procédure judiciaire (rapidité, proximité des juridictions, possibilité d’organiser une permanence d’avocats, etc.) sans revenir à la répression pénale de l’entrée et du séjour irréguliers.

Notes

[1] La situation variant toutefois d’une juridiction à l’autre : l’étude systématique de la jurisprudence du T.G.I. de Créteil au cours de l’année 1986 montre que certains tribunaux ont eu des pratiques plus sereines : voir l’article « Créteil 86 : un bon cru pour les reconduites ? », Plein droit, n° 5, novembre 1988

[2] J.O. du 3 décembre 1983, p. 3492. L’article est ainsi rédigé : « Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l’ordre public et la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l’intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 sus-visée (i.e. les décisions individuelles défavorables) ne peuvent légalement intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.

Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l’agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix ».

Sur les garanties et moyens de défense face à l’administration, on se reportera utilement au Guide des étrangers face à l’administration, GISTI, La Découverte, 1988.

[3] La possibilité d’assortir le recours en annulation d’une demande de sursis à exécution, prévue dans la loi, apparaît comme de la poudre aux yeux : non seulement il s’agit d’un principe général de la procédure administrative contentieuse qui n’avait pas besoin d’être rappelé ; mais on peut douter qu’un tribunal administratif saisi d’une demande de sursis à exécution ferait droit à cette demande si l’intéressé avait déjà quitté la France. Il est de jurisprudence constante en effet, qu’on ne peut prononcer le sursis à exécution d’une décision qui a déjà produit tous ses effets ; or, contrairement à l’expulsion, qui interdit de revenir en France et continue donc à produire des effets après l’éloignement du territoire, la reconduite à la frontière épuise ses effets avec le départ de l’intéressé.

![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)

Partager cette page ?